Русская армия начала 19 века. Как развлекались и чем жили солдаты и офицеры. Изменение срока воинской повинности

‹‹ ‹

1 из 24

› ››Описание презентации по отдельным слайдам:

№ слайда 1

Описание слайда:

№ слайда 2

Описание слайда:

СУХОПУТНЫЕ ВОЙСКА Вооружённые силы Российской империи - регулярная армия и флот, а также нерегулярные войска (казаки), созданная первым русским императором Петром I. Первоначально Вооружённые силы Российской империи формировалась на основе рекрутской повинности (также до середины XVIII века сохранялась обязательная служба дворян),

№ слайда 3

Описание слайда:

вплоть до середины XIX века, особо серьёзных изменений в устройстве вооружённых сил не происходило. Во второй половине XVIII века в пехоте появились егеря, в коннице - кирасиры и гусары. На вооружение были приняты ружья с кремневыми замками образца 1753 года. К 1853 году численность армии составляла порядка 31 тысячи командного состава, 911 тысяч солдат в регулярных, 250 тысяч в нерегулярных войсках.

№ слайда 4

Описание слайда:

ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ Вооружённые силы (сухопутные - Армия) разделялись на полевую (рода войск - пехота, кавалерия, артиллерия, инженерные войска), местные (гарнизонные войска и ландмилиция) и иррегулярные (казачество, калмыки и некоторые другие степные народы) войска. В 1722 году введена система званий (чинов) - Табель о рангах, определились (выделились) «рода» и «виды» (в современном понимании) вооружённых сил: сухопутные войска, гвардейские войска, артиллерийские войска и морской флот.

№ слайда 5

Описание слайда:

№ слайда 6

Описание слайда:

Русская пехота во время Отечественной войны 1812 года делилась на линейную (или тяжелую), легкую, морскую и гарнизонную. Линейная пехота (полки Л-гв. Преображенский, Семеновский, Измайловский, Литовский, гренадерские и пехотные) была одета в темно-зеленые двубортные закрытые мундиры с фалдами и со стоячим воротником. В л-гв. Литовском полку мундиры имели красные настежные лацканы. В остальных полках мундиры застегивались на шесть рядов пуговиц. Фалды обшивались красным приборным сукном. Воротники и обшлага мундиров в пехотных и гренадерских полках изготовлялись из красного приборного сукна.

№ слайда 7

Описание слайда:

Основным оружием пехотного солдата было гладкоствольное кремневое ружье с трехгранным штыком и красным погонным ремнем. Единого образца ружей не существовало, в одном полку, могло быть до сорока калибров оружия. Проблема снабжения солдат соответствующим боезапасом решалась просто: каждый воин сам себе отливал круглые свинцовые пули, благо это можно было делать прямо на костре, и снаряжал бумажные патроны. Для патронов, пуль, пороха, а также ружейных принадлежностей, служил посумок из черной твердой кожи с медной бляхой (гербом) на крышке, который носили сзади на беленом ремне через левое плечо. На левом боку солдат носил полусаблю (тесак) в коричневых кожаных ножнах. Эфес и оковка ножен изготовлялись из желтой меди. Полусабля висела на беленой кожаной портупее через правое плечо. На этой же портупее кренились и ножны штыка. На эфесе крепился темляк. По расцветке темляка можно было определить принадлежность солдата к той или иной роте. Личные вещи воина помещались в кожаном ранце. В теплое время года в походе шинели скатывылись в валик (скатку), и эта скатка надевалась через плечо. В этом случае ранец надевался поверх скатки. Часть мелких вещей носилась за подкладкой кивера.

№ слайда 8

Описание слайда:

1.Батальонный барабанщик Лейб-гвардии Семеновского полка (музыкант унтер-офицерского звания); 2.Флейтщик Орловского пехотного полка. Должности музыкантов нередко замещались подростками, - сыновьями солдат. 3. Ротный барабанщик Орловского пехотного полка. 4. Валторнист 1-го егерского полка. Музыкант унтер-офицерского звания.

№ слайда 9

Описание слайда:

Внутренняя стража - род войск, существовавший в России с 1811 по 1864 год для несения караульной и конвойной службы. Кроме общих воинских обязанностей на Внутреннюю стражу возлагались еще и специальные в отношении к губернскому начальству. Рядовые Внутренней стражи носили серые мундиры с желтыми воротниками и обшлагами и серые панталоны с крагами, Отвороты фалд серые, с красными выпушками. Приборный металл - белый. Кивера – как в гарнизонных полках. Унтер-офицеры были обмундированы так же, как рядовые, На воротнике и обшлагах мундира - серебряный галун. Унтер-офицеры были обмундированы так же, как рядовые, На воротнике и обшлагах мундира - серебряный галун. Отличием обмундирования офицеров Внутренней стражи были темно-зеленые мундиры и клапаны на обшлагах: у первых батальонов или полубатальонов в каждой бригаде - темно-зеленые; у вторых - темно-зеленые с желтой выпушкой, у третьих -желтые.

№ слайда 10

Описание слайда:

РУССКАЯ КОННИЦА ШТАБ-ОФИЦЕР ЛЕЙБ-ГВАРДИИ КОННОГО ПОЛКА. Лейб-гвардии Конный полк был сформирован в 1730 году. Во время Отечественной войны 1812 года 4 действующих эскадрона полка состояли в 1 - й Западной армии в 1 - й кирасирской дивизии генерал-майора Н. И. Депрерадовича. Командовал полком полковник М. А. Арсеньев (после ранения, полученного в Бородинском сражении, был заменен полковником И. С. Леонтьевым). Запасной эскадрон находился в корпусе генерал-лейтенанта П. X. Витгенштейна в сводно-кирасирском полку.

№ слайда 11

Описание слайда:

Русские кирасиры в 1812 году носили мундир (колет) из белой кирзы (род плотного сукна). При парадной форме надевали лосиные штаны и ботфорты, в походе - серые рейтузы, подшитые черными кожаными леями. У нижних чинов на колете по шву проймы шла выпушка приборного (полкового) цвета. Кирасы были черные, с красным кантом, чешуя застежек у нижних чинов черная, у офицеров вызолоченная. Каски кожаные, черные, с медным налобником.

№ слайда 12

Описание слайда:

РЯДОВОЙ ГЛУХОВСКОГО КИРАСИРСКОГО ПОЛКА Глуховский кирасирский полк был сформирован в 1796 году из одноименного карабинерного полка. В Отечественную войну 1812 года 4 действующих эскадрона полка состояли во 2-й Западной армии во 2-й кирасирской дивизии генерал-майора И. М. Дуки, запасной эскадрон - в резервном корпусе генерал-лейтенанта Ф. В. Сакена. Командовал полком полковник С. И. Толбузин 1-й. Каждый кирасир был вооружен палашом, двумя пистолетами образца 1809 года, кавалерийским ружьем образца 1809 года без штыка (калибр 17, 7 мм, дальность стрельбы 250 шагов). 16 человек в эскадроне имели кавалерийские штуцера образца 1803 года (калибр 16, 5 мм).

№ слайда 13

Описание слайда:

ЛИТАВРЩИК КАВАЛЕРГАРДСКОГО ПОЛКА Кавалергардский полк был сформирован в 1800 году. В Отечественную войну 4 действующих эскадрона полка состояли в 1 - й З а п а д н о й армии в 1 - й кирасирской дивизии генерал-майора Н. И. Депрерадовича, запасной эскадрон - в сводно-кирасирском полку в корпусе генерал-лейтенанта П. X. Витгенштейна. У кавалергардов (при общей кирасирской форме) воротник и обшлага мундира были красные, с гвардейскими петлицами, для нижних чинов из желтой тесьмы, для офицеров - из серебряной нити. Приборный металл белый. Чепраки и чушки красные, с черной каймой, обложенной у нижних чинов желтой тесьмой, у офицеров серебряным галуном. Литаврщик, как и штаб-трубач в гвардейских полках, имел унтер-офицерские отличия и каску с красной щетиной. Колет был расшит желтой в красную клетку тесьмой

№ слайда 14

Описание слайда:

РЯДОВОЙ ЛЕЙБ-ГВАРДИИ ДРАГУНСКОГО ПОЛКА Лейб-гвардии Драгунский полк был сформирован в 1809 году «по образцу драгунов наполеоновской гвардии». В Отечественную войну 4 действующих эскадрона полка находились в 1 - й Западной армии в 1 - м кавалерийском корпусе генерал-лейтенанта Ф. П. Уварова, запасной эскадрон входил в состав сводно-гвардейского кавалерийского полка в корпусе генерал-лейтенанта П. X. Витгенштейна. Командовал лейб-гвардии Драгунским полком полковник П. А. Чичерин. Лейб-гвардии Драгунский полк имел темно-зеленый мундир с красными лацканами уланского типа. Погоны, воротник, обшлага и отвороты фалд красные. На воротнике и обшлагах гвардейские петлицы. Приборный металл желтый.

№ слайда 15

Описание слайда:

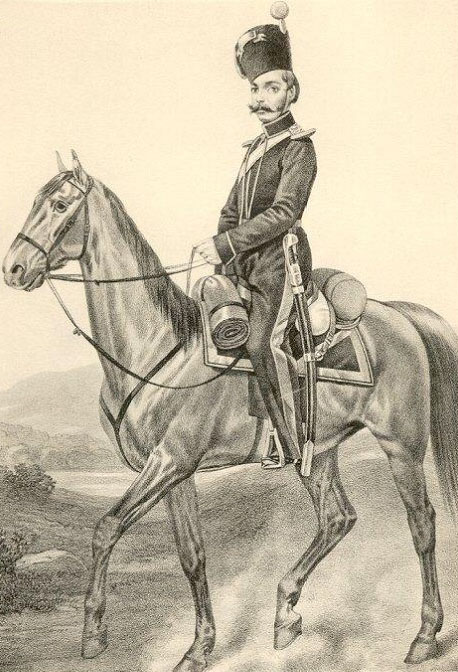

ГУСАРСКИЙ ГЕНЕРАЛ Генералы, числившиеся по кавалерии и бывшие шефами гусарских полков, носили, как правило, форму своего гусарского полка. Генеральская гусарская форма отличалась от офицерской более сложным и тонким шитьем. Поверх доломана одевались генеральские орденские ленты.

№ слайда 16

Описание слайда:

РЯДОВОЙ ЛЕЙБ-ГВАРДИИ ГУСАРСКОГО ПОЛКА Лейб-гвардии Гусарский полк был сформирован в 1796 году. В Отечественную войну 4 действующих эскадрона полка состояли в 1 - й Западной армии в 1 - м кавалерийском корпусе генерал-лейтенанта Ф. П. Уварова, запасной эскадрон находился в сводно-гвардейском кавалерийском полку в корпусе генерал-лейтенанта П. X. Витгенштейна. Командовал гвардейскими гусарами полковник Н. Я. Мандрыка, а после ранения его под Витебском полк возглавил полковник князь Д. С. Абомелик. Русские гусары в 1812 году носили доломан (куртка, расшитая шнурами), ментик (куртка, носимая на левом плече и отделанная мехом, в армейских полках белым, в гвардейском - черным), чакчиры (в походе - серые рейтузы) и короткие сапоги с черными шерстяными кисточками. Кивер был общеармейский, но с белым султаном, с репейком и этишкетом приборного металла. Чепраки были с острыми задними углами и с зубчатой выкладкой, отделанной шнуром. На левом боку гусара висела сумка - ташка.

№ слайда 17

Описание слайда:

РЯДОВОЙ НЕЖИНСКОГО КОННОЕГЕРСКОГО ПОЛКА 17 декабря 1812 года ряд драгунских полков был переведен в другие рода кавалерии: 2 - в кирасирские полки, 1 - в гусарский, 8 - в уланские. Кроме того, «составили новый род кавалерийских полков» - конных егерей. В конноегерский был переведен и Нежинский драгунский полк. В Отечественную войну он в составе 1-го кавалерийского корпуса генерал-лейтенанта Ф. П. Уварова сражался при Островно и под Витебском. В Бородинском бою участвовал в кавалерийском рейде корпуса Уварова на левый фланг неприятеля. Конноегерские полки получили темно-зеленый двубортный мундир и такого же цвета рейтузы с двойными лампасами. Выпушка на лампасах и на темно-зеленом воротнике, а также погоны, отвороты фалд и остроконечные уланского типа обшлага были приборного цвета (в Нежинском полку бирюзовые). Кивер у конных егерей был гусарского типа, но со светло-зелеными этишкетом и репейком. Приборный металл во всех полках белый. Чепраки остались драгунские.

№ слайда 18

Описание слайда:

ОБЕР-ОФИЦЕР ЛЕЙБ-ГВАРДИИ УЛАНСКОГО ПОЛКА Полк был сформирован в 1809 году. В Отечественную войну 1812 года 4 действующих эскадрона гвардейских уланов находились в 1 - й Западной армии в 1 - м кавалерийском корпусе генерал-лейтенанта Ф. П. Уварова, запасной эскадрон входил в состав сводно-гвардейского полка в корпусе генерал-лейтенанта П. X. Витгенштейна. Командовал лейб-гвардии Уланским полком генерал-майор А. С. Чаликов. Русские уланы в 1812 году носили темно-синий мундир: лацканы, обшлага и выпушки по швам спины приборного цвета; гарусные (шерстяные) эполеты приборного металла; рейтузы темно-синие, с двурядными лампасами; шапка с четырехугольным верхом и белым султаном.

№ слайда 19

Описание слайда:

КАВАЛЕРИЙСКИЙ ГЕНЕРАЛ Кавалерийские генералы носили общегенеральский мундир. Плюмаж на шляпе белый, с черными и оранжевыми перьями. Генералам, состоявшим в тяжелой кавалерии, полагались шпаги, в легкой - сабли.

№ слайда 20

Описание слайда:

СТАРШИЙ АДЪЮТАНТ Адъютанты русской армии - офицеры, состоящие при командире для выполнения служебных поручений или несущие штабные обязанности, - в начале XIX века подразделялись на батальонных, полковых, старших, или генеральских. Отличительной деталью старших, или генеральских адъютантов был витой полуэполет на правом плече, переходящий в аксельбант. Полуэполет и аксельбант изготавливались из шнуров золотой или серебряной нити, в зависимости от приборного металла полка, где адъютант числился. Аксельбант являлся необходимой принадлежностью адъютантов не только как элемент отличия, но и как подручный инструмент для записей, ибо в его наконечники были вставлены свинцовые карандаши.

№ слайда 21

Описание слайда:

КАВАЛЕРИЙСКИЕ ОФИЦЕРЫ В ВИЦМУНДИРАХ Кавалергардского, лейб-кирасирского Ее Величества и Павлоградского гусарского полков) Вне строя кирасирские и гусарские офицеры помимо общеармейских сюртуков носили вицмундир, являвшийся парадно-выходной формой. Кирасирские офицеры имели белый, пехотного покроя вицмундир с воротником и обшлагами, как на колете. У гусар вицмундир был темно-зеленый, а воротник и обшлага - такие же, как на доломане. К вицмундиру гусары надевали темно-зеленые, без расшивки чакчиры с короткими сапогами-ботиками. В Кавалергардском и лейб-гвардии Конном полках вицмундир был красный. В лейб-гвардии Конном полку воротник и обшлага темно-синие, с золотыми петлицами, а в Кавалергардском - черного бархата, с серебряными петлицами; причем петлицы были вышиты еще на рукавах и фалдах. Помимо красного в этих полках существовал второй вицмундир - темно-зеленого цвета: в Кавалергардском полку - с черными воротником и обшлагами и серебряными петлицами, в лейб-гвардии Конном воротник и обшлага были темно-зеленые, с красными выпушками и золотыми петлицами.

№ слайда 22

Описание слайда:

ВСАДНИК ДВОРЯНСКОГО ЭСКАДРОНА Офицерские кадры в России начала XIX века пополнялись преимущественно выпускниками кадетских корпусов. Но дать армии достаточное количество офицеров эти корпуса не могли, тем более что постоянные войны, в которых участвовала в то время Россия, вели к большой убыли офицерского состава. Всадники Дворянского эскадрона при общей драгунской форме имели красные погоны, отвороты фалд, обшлага и обшлажные клапаны, обкладку и императорские вензеля на чепраках. По воротнику и обшлажным клапанам шла темно-зеленая выпушка. Приборный металл был желтый.

№ слайда 23

Описание слайда:

ФЕЙЕРВЕРКЕР ГВАРДЕЙСКОЙ КОННОЙ АРТИЛЛЕРИИ Гвардейская конная артиллерия в 1812 году состояла из двух конных батарей. В каждой из них было по 4 четвертьпудовых «единорога» и по 4 шестифунтовых пушки. Конные батареи были приданы 1 - й кирасирской дивизии. Командовал ими полковник П. А. Козен. Гвардейская конная артиллерия вводилась в дело лишь в решающие минуты сражения. Гвардейские конные артиллеристы носили темно-зеленый мундир с красными погонами и лампасами на рейтузах. Воротник, обшлага, отвороты фалд - черные, с красной выпушкой. На воротнике и обшлагах желтые гвардейские петлицы. Кивер, как в гвардейской пешей артиллерии, но с белым султаном.

Чтобы скачать материал, введите свой E-mail, укажите, кто Вы, и нажмите кнопку

В царствование Александра III не было ни войн, ни больших сражений. Все решения по внешней политике принимались лично Государем. Была даже упразднена должность государственного канцлера.

Во внешней политике Александр III взял курс на сближение с Францией, а в деле строительства армии большое внимание было уделено воссозданию морского могущества России. Император понимал, что отсутствие сильного флота лишило Россию значительной части ее великодержавного веса. В годы его правления было положено начало броненосным эскадрам вместо легких флотилий корветов и клиперов и воссозданию Черноморского флота. Корабли строились русскими инженерами, на русских заводах, из русских материалов.

В 1891 году положено начало Великому Сибирскому пути - сделан огромный шаг вперед к познанию России. Закладку его произвел цесаревич Николай Александрович во время поездки на Дальний Восток.

Николай I и Александр II были военными по призванию. Их часто видели на разводах, смотрах, полковых праздниках, в собраниях, беседующих с офицерами, близко принимающих к сердцу события в полковой семье. Александр III не питал страсти к военному делу, но видел и чувствовал, что судьбы вверенного ему Отечества зависят от состояния его вооруженной силы. У России есть лишь два верных союзника - ее армия и ее флот, - говорил он и, сознавая это, неуклонно стремился к всестороннему развитию русской военной мощи. При нем царские смотры стали устраиваться реже, разводы были вовсе отменены, флигель-адъютантские и свитские вензеля, щедро раздававшиеся Александром II в армейские полки, стали редкими и даже в гвардии, сделавшись привилегией очень небольшого круга лиц.

Главной заботой Военного ведомства в царствование Александра III стало увеличение обученного запаса армии путем пропуска большого количества людей через ее ряды. Ежегодный контингент новобранцев составлял при Александре II 150000 человек, в 1881 же году было уже призвано 235000 человек.

1882 год стал годом реформы русской кавалерии, так называемой драгунской реформой. Было принято высочайшее решение преобразовать всю русскую регулярную конницу на драгунский лад. Начало положило переименование кавалерийских полков и изменение формы - мундиров, которыми так гордились кавалеристы, посчитавшие это посягательством на самую душу конницы - ее традиции. Были упразднены пики, которые остались лишь в казачьих частях. Основой обучения стали пеший строй и стрельба, а лошадь превратилась из главного оружия кавалериста просто в средство передвижения. Условия службы в кавалерии стали неприглядными. Многие офицеры покинули ряды конницы особенно после введения новой формы - кафтанов и армяков нового псевдорусского покроя. В общем, качество русской конницы в 80-х и 90-х годах заметно снизилось, и она приблизилась скорее к типу ездящей пехоты.

В конце 1880-х годов вся русская артиллерия была перевооружена клиновыми орудиями образца 1877 года хороших баллистических качеств, бившими на 4,5 версты. А в 1891 году был сформирован горноартиллерийский полк, в котором испытывались горные орудия различных образцов.

В связи с усиленным строительством крепостей на западной границе значительно увеличен состав инженерных войск. В конце царствования Александра III их считалось 26 батальонов (21 саперный, 5 железнодорожных).

Император Александр III не допускал разговоров о политике в семейном кругу и совершенно не посвящал в государственные дела наследника, считая его пока слишком молодым и полагая, что для этого всегда найдется время. Но 20 октября 1894 года не стало Царя-Миротворца. Его наследнику - молодому Императору Николаю II - было 26 лет. Он только что откомандовал батальоном в Преображенском полку, должен был вскоре получить генеральский чин и полк, но вместо полка получил всю Российскую Империю. Обращаться же за советом было не к кому.

Царствование императора Николая II

Вначале все оставалось, как при предыдущем царствовании, начиная с министров и кончая покроем мундиров. Государственный механизм казался налаженным на многие столетия - везде еще чувствовалась могучая рука Александра III. Международное положение России было блестящим, и московские коронационные торжества 1896 года, когда вся Европа стояла в свите молодой императорской четы, явились апофеозом российской великодержавности.

В бытность свою наследником престола Николай II получил основательную строевую подготовку, причем не только в гвардии, но и в армейской пехоте. По желанию своего державного отца он служил младшим офицером в 65-м пехотном Московском полку. Цесаревич познакомился во всех подробностях с бытом войск и, став Императором Всероссийским, обратил внимание на улучшение этого быта: были повышены оклады и пенсии, улучшено довольствие солдат. Он отменил прохождение церемониальным маршем, бегом, по опыту зная, как оно тяжело дается войскам.

Поражение России в русско-японской войне выявили серьезные недостатки в центральном управлении, организации, системе комплектования, боевой подготовке и техническом оснащении армии.

Еще в 1895 году была восстановлена должность генерал-инспектора конницы и на нее был назначен великий князь Николай Николаевич-Младший. За десять лет - с 1895-1905 годы – ему удалось ликвидировать последствия неудачной реформы 1882 года и русская конница вновь стала лучшей в мире кавалерий.

Артиллерию начали перевооружать 3-дюймовой скорострельной пушкой образца 1900 года, причем был принят единственный вид патрона - шрапнель. Граната оставлена лишь для 6-дюймовых мортир. Перевооружение было спешно начато в 1900 году, когда Путиловским заводом было выпущено 1500 орудий, но затем приостановлено вследствие некоторых выяснившихся дефектов. Изъяны эти удалось устранить в пушке образца 1902 года, которой и было произведено в 1903-1904 годах окончательное перевооружение, начиная с пограничных округов. Пушка образца 1900 года с буферным накатником оказалась впоследствии превосходным зенитным орудием.

Были сокращены сроки действительной службы (в пехоте и полевой артиллерии с 5 до 3 лет, в других родах войск с 5 до 4 лет, на флоте с 7 до 5 лет), омоложен офицерский состав; улучшены быт солдат и матросов (питание и вещевое довольствие) и материальное положение офицеров и сверхсрочнослужащих.

Реформа 1910 года привела всю пехоту в однородный состав полевых войск и ввела орудия навесного огня в состав корпусной артиллерии. В том же году был создан императорский военно-воздушный флот. Это был лишь первый шаг к задуманной коренной реорганизации русской армии, значительно усилившей ее состав и техническую мощь. На это требовались финансы-500 миллионов рублей. Лишь в 1913 году Военному ведомству удалось получить кредиты для выполнения в пятилетний срок Большой программы. По этой программе, русская армия к концу 1917 года сравнивалась техникой с германской. По Большой программе наша сухопутная вооруженная сила доводилась с 1 230000 человек до 1 710000 человек в мирное время. По Большой программе вновь должно было формироваться 32 пехотных полка и 6 стрелковых, 26 кавалерийских полков и особенно усиливалась артиллерия. Все это осталось на бумаге. Весной 1914 года была сформирована 4-я стрелковая Финляндская бригада - все, что успели осуществить из всего грандиозного плана. В 1914 году началась последняя война русской императорской армии.

Первая мировая война продолжалась более четырех лет. Она стала одной из самых кровопролитных и значительных по последствиям в истории человечества.

Упрощение хозяйства. [Об обмундировании солдат]

В русской армии конца XIX века хозяйственность заняла то место, которое в первую половину столетия занимал фронт - шагистика. При минимальном финансировании войска были вынуждены сами себя содержать. Приходилось строить помещения, амуницию, одевать и довольствовать войска хозяйственным способом, без расходов от казны. Полковые хлебопекарни, полковые сапожные мастерские, швальни, шорни, столярные и плотничьи артели стали отнимать все силы войск и все внимание начальников.

До сих пор, казна отпускала армии только деньги и материал на обзаведение бельем, постройку одежды, шитья сапог

и проч., а изготовлялось все это уже в самих частях. Из солдат выбирались портные сапожники, и всем им давалось дело по их ремеслу. Для этого при каждой части были образованы свои швальни, мастерские. Такой порядок неудобен тем, что он отнимает очень много людей. Вместо того, чтобы все годы солдатской службы отбыть в строю, многие, и даже очень многие, солдаты больше половины срока службы сидели за иглой, за дратвой и шилом и почти вовсе не учились военному делу. Теперь, когда срок военной службы сокращен до трех лет, обременять войска заботами по хозяйству совершенно невозможно. Времени едва хватает на то, чтобы нижние чины

успели вполне обучиться чему следует.

Необходимо, чтобы предметы обмундирования, обувь

, белье

носильное и постельное отпускались из казны в готовом виде. Забота о приготовлении указанных вещей для всей армии есть прямая обязанность интендантства. Строевые же части армии должны обучаться только настоящему военному делу. Оно велико, сложно и трудно и делается все труднее. Конечно, интендантству придется образовать обширные обмундировальные мастерские и, вообще, расширить свое дело. Без сомнения, все это вызовет новые расходы для казны, но ввести такое изменение в войсковом хозяйстве необходимо.

Интендантство же, взяв на себя заботу об обмундировании армии, должно особенно зорко следить за тем, чтобы все вещи, поставляемые в войска, были вполне доброкачественны. Если же интендантство будет отпускать всякую гниль, то возможно ли требовать от солдата, чтобы казенная одежда

и обувь

носились не меньше положенного срока?..

Особенное внимание должно обратить интендантство на обувь

наших нижних чинов. Прочная, легкая обувь

, хорошая пригонка сапога - для пехотинца первое дело. Не даром говорится, что в ногах - половина победы!.. Грубый, тяжелый сапог

, да еще плохо пригнанный - для солдата несчастье, особенно на походе. Из-за сапог

больше всего бывает отставших. Из-за той же обуви наша пехота несколько тяжела на ходу, не способна легко и быстро передвигаться. Русский солдат вообще может ходить много и вынесет такой переход, какой не под силу никакому иностранцу, - а дайте-ка ему обувь

получше!.. Да и вообще все снаряжение

русского воина нуждается в переделке. Прошлая война указала, что обмундирование нашего солдата и снаряжение

плохо рассчитаны на боевое время. Зимой солдату холодно, так как он легко одет, а летом жарко, потому что принужден таскать на себе тяжелое обмундирование и обувь

.

Как одеть солдата, как придумать ему такую одежду, чтобы он во всякое время года, во всякую погоду чувствовал себя хорошо - решить трудно; вопрос этот сложный, но его необходимо решить поскорее так, чтобы армия была одета и практично, и удобно, и недорого, и красиво. Красота солдатской одежды имеет свое значение. Солдат должен быть одет не только удобно и аккуратно, - нужно, нужно чтобы он чувствовал себя красиво одетым. Он надежда, лучший цвет, защита государства; ему неприлично убогое, уродливое платье

: оно должно соответствовать его высокому званию.

Хотя интендантство уже приступило к заготовке одежды для армии и некоторые вещи солдатского обмундирования уже теперь отпускаются из казны в готовом виде, но нужно, чтобы такая перемена произошла в войсковом хозяйстве как можно быстрее и была вполне закончена.

Формы обмундирования

Мундир при Александре III

Начало царствования ознаменовалось совершенным изменением внешнего вида войск. Изящные мундиры красивой армии Царя-Освободителя не шли к массивной фигуре нового Государя. Александр III не считался с эстетикой, требуя национального покроя и практичности. Новая форма была введена уже летом 1882 года. Армия стала неузнаваемой. Исчезли гвардейские каски

с плюмажем, кепи

и шако с султанами, эффектные мундиры с цветными лацканами, уланки и ментики, сабли и палаши. Весь этот блеск был заменен долгополыми кафтанами на крючках, широкими шароварами и низкими шапочками поддельного барашка. В армейской пехоте, где были упразднены ранцы и вместо них введены вещевые мешки

. Новая форма не всем пришлась по душе. Некоторые офицеры, например, укорачивали мундир на прежний образец, другие, наоборот, удлиняли, приближая его к сюртуку, третьи по примеру стрелков утрировали напуск шаровар, доводя их до носков сапог

. В результате иностранные корреспонденты, видевшие русскую армию, отмечали, что нельзя было встретить двух офицеров, одинаковым образом одетых. Солдаты, уходя в запас, отказывались брать мундиры нового покроя, а на свой счет перешивали их по старой форме - обязательно с лацканами. Единственной положительной стороной этой переобмундировки, которую оценили все, было введение в жаркое время года белых рубах, до той поры носившихся лишь на Кавказе и в Туркестане.

Александр III посмотрел на блестящие мундиры как на дорого стоящую мишуру. Но в глазах офицеров и солдат это была далеко не мишура. Они сохраняли преемственность с прошедшими геройскими эпохами.

Уже с кепи

связывались славные воспоминания Шипки и Шейнова, а с лацканами и ментиками уходили предания Фридланда и Бородина.

Обмундирование строевых нижних чинов

Строевым нижним чинам частой войск, войсковых управлений и заведений военного ведомства полагаются следующие предметы обмундирования:

1. Мундир без пуговиц по борту

а) С боковыми карманами: в гренадерских и армейских пехотных полках; в армейских стрелковых, линейных, резервных и крепостных пехотных полках и батальонах; в армейских драгунских полках и кадровой кавалерии запаса; в саперном (гренадерском и армейском), железно-дорожном и понтонном батальонах; в крепостных саперных ротах и кадровых командах; в минных, электротехнической и крепостных минных ротах.

б) Без боковых карманов: в артиллерии: гренадерской, полевой, резервной и запасной конной, горной, крепостной и местной; в артиллерии инженерной стрелковой летучей, мортирной и военно-телеграфных парках; в местных частях войск; в корпусе жандармов (исключение гвардейская жандармская кадровая команда); в корпусе топографов; в управлениях и штабах вышеупомянутых частей войск, а также в штабе и управлении армейской кавалерии; в управлениях и заведениях военного ведомства; в мастеровых инженерных командах (Цирк. гл. шт., 1882 г. № 137).

2. Шаровары укороченных, без выпушек: во всех гренадерских и армейских войсках, штабах, управлениях и заведениях военного ведомства.

3. Шинель, с измененными, воротником, без пуговиц по борту: во всех гренадерских и армейских войсках, штабах, управлениях и заведениях военного ведомства.

4. Галстук

нового покроя.

5. Барашковая шапка

.

6. Фуражка без козырька. Примечания: 1) Фуражка с козырьком полагается подпрапорщикам, эстандарт-юнкерам, фельдфебелям, старшим вахмистрам и офицерской прислуги (Цирк. Глав. Шт. 1882 г. № 101).-2) Строевыми нижним чинам войск, управлений и военных заведений Закаспийской области фуражка

полагается также с козырьком, которая в летнее

время должна быть покрыта белым чехлом - во всех случаях; барашковая же шапка

из предметов обмундирования вовсе отменена (Прик. по воен. вед. 1891 г. № 331), за исключением строевых нижних чинов частей войск, в коих имеются знаки отличия на головных уборах. (Прик. по воен. вед. 1892 г. № 76).

7. Башлык измененного образца.

8. Кушак шерстяной офицерского образца. Полагается иметь фельдфебелям а старшим вахмистрам во всех частях войск, управлениях и заведениях. Примечание. Белый кушак для фельдфебелей и вахмистров устанавливается, обязательно, нитяный, для возможности его чистки (Прик. по воен. вед. 1881 г. № 340 и 1882 г. № 6-й и 325).

9. Папаха

- войскам Омского, Иркутского и Приамурского воен. округов.

Рисунок обмундирования и снаряжения нижних чинов армейской пехоты

Рисунок обмундирования

нижних чинов

армейских драгун

Мундир при императоре Николае II

Весной 1908 года для поднятия престижа военной службы была введена красивая форма обмундирования. Форма эта с ее цветными лацканами и киверами с султаном (этот головной убор

- в гвардии) приближалась к образцам эпохи Александра I. Офицеры (но только в армейской пехоте) могли носить вместо некрасивых шашек - сабли, как до Александра III. Конница засверкала великолепием касок, киверов, колетов, доломанов и ментиков. У новой формы были противники, ворчавшие на непроизводительные затраты, но их не слушали. Был поднят вопрос об удлинении мундиров и шинелей с пригонкой их в талии и введении остроконечного матерчатого шлема-шишака.

В 1910 году в армии было введено походное защитное обмундирование: гимнастерка хаки

и офицерский китель

превосходной (с красноватой искрой) материи.

Мнение генерала М.Драгомирова

Замечательная особенность продолжительно-мирного времени: предложения всяческих усовершенствований и в обмундировании, и в вооружении, и в обучении, и даже во внутреннем воинском порядке, растут как грибы после дождя; к сожалению не съедобные, а больше мухоморы.

Тут чего хочешь, того и просишь, начиная от выпушек и петличек (которыми иные хотели бы отличить не то что части, а даже мелкие подразделения частей), и до надульников, заглушающих звук выстрела. Остановимся на некоторых из этих усовершенствований.

Так, одному из прожектеров хочется, чтобы форма главного управления одного из родов оружия представляла отлички от формы строевых офицеров того же рода оружия; зачем это нужно для дела, кому от этого будет и в каком смысле польза - тайна, премудрость. Неужели, в увлечении мундироманией, сим прожектером не наблюдено то простое свойство человека, что, не смотря ни на какие формы, он узнает и признает другого человека прежде и главнее всего по портрету, т.е. по физиономии, а вовсе не по тому, что на нем надето или навешано?

Крупные подразделения войск имеют форменные отличия, и это необходимо как для контроля, так и для того, чтобы легче было разбираться в массах. Но чтобы какое-нибудь из управлений, все же в конце концов, крепких строю и для него существующих, претендовало на какую-то особую форму!.. Невольно вспомнишь покойного Щедрина, предлагавшего, разумеется в насмешку, дать мундир даже литераторам, на воротнике которого было бы вышито: от одного края до середины сова-лира, сова-лира, а от середины до другого края - лира-сова, лира-сова, лира-сова.

Реформа обмундирования 1907 года

Государь Император, в 1-й день Декабря 1907 года, Высочайше повелеть соизволил:

1) Восстановить гвардейским частям пехоты, артиллерии и сапер мундиры времен царствования императора Александра II, отмененные в 1882 году, с пристежными лацканами, причем в полках лейб-гвардии Егерском, Финляндском и Волынском иметь лацканы: в первом зеленые, а во втором и третьем темно-зеленые.

2) Для армейской пехоты, для всех частей артиллерии в инженерных войск (кроме гвардии и конной артиллерии) установить двубортный мундир о 6-ти пуговицах, расходящихся вверху на 4 ½ вершка, а на поясе на 3 вершка, с разрезом сзади, карманными клапанами и 4 пуговицами на них.

3) Шаровары при мундирах, указанных в 1-м и 2-м пунктах, остаются укороченными, при высоких сапогах. Офицерам иметь как укороченные, так и длинные шаровары, вместо темно-зеленого - черного цвета.

4) Крепостной пехоте присвоить прикладное сукно

темно-оранжевого цвета, вместо существующего коричневого.

5) Четвертым полкам всех пехотных дивизий и резервных бригад присвоить приборное сукно

зеленого цвета вместо темно-зеленого.

и 6) Во всех частях войск, управлений и заведений военного ведомства, как у строевых, так и у нестроевых нижних чинов, иметь на околыше фуражек вместо шифровок, кокарды

нового образца.

О сроки введения вновь утвержденных мундиров, прикладных сукон и кокарды

будет объявлено дополнительно, по утверждении образцов и описаний.

(По Главному Интендантскому Управлению).

Правила о форме одежды

1. Подразделение форм одежды.

Форма одежды

разделяется на:

А) форму военного времени, и

Б) форму мирного времени.

Форма мирного времени разделяется на:

а) парадную,

б) обыкновенную,

в) служебную,

г) повседневную.

Форма одежды

мирного времени парадная, обыкновенная и служебная - двух видов - для строя и вне строя.

Форма парадная и обыкновенная, двух видов - зимняя и летняя

.

Свита Его Величества

1.Св.Е.В.Генерал-майор. Зимняя обыкновенная форма.

2. Генерал-адъютант. Зимняя парадная форма.

3. Флигель-адъютант числящийся по казачим войскам. Повседневная форма.

4. Генерал-адъютант числящийся по казачим войскам.

Летняя

парадная форма.

5. Генерал-адъютант. Форма военного времени.

6. Генерал-адъютант зимняя служебная форма

Генералы в общегенеральской форме

7. Зимняя форма обыкновенная вне строя, для числящихся по полевой артиллерии. 8. Зимняя парадная форма в строю, для числящихся по пехоте. 9. Зимняя парадная форма вне строя, для числящихся по кавалерии. 10. Летняя

обыкновенная форма, вне строя и вне лагерного расположения. 11. Зимняя обыкновенная форма, в строю, для числящихся по кавалерии в Сибирск.округ. 12.Повседневная форма для числящихся по пехоте при посещениях подведомств

Случаи ношения форм одежды.

А. Форма военного времени.

Форма военного времени надевается всеми чинами находящимися в районе военных действий и в частях мобилизованных для отправки на театр военных действий.

При форме военного надеваются: ордена, звезды, лента и знаки;

Не надеваются:

в строю - походная сумка

с биноклем и офицерская сумка

,

а вне строя - также и револьвер в следующих случаях:

1) На богослужениях в следующие дни: восшествия на престол Государя Императора, Св. Коронования Их Величеств, рождения и тезоименитства Их Величеств и Наследника Цесаревича.

2) На церковных парадах.

3) На смотрах и парадах.

4) При принесены присяги на верность службы.

5) В заседаниях кавалерских дум.

6) В военных судах - составом присутствия суда, обвиняемыми и свидетелями.

Зимние формы

13. Корпуса военных топографов в повседневной форме.

14. Генерального штаба служебная форма в строю.

15. Генерального штаба обыкновенная форма вне строя (генерал). 16. Военных врачей зимняя, парадная форма, в строю. 17. Главного Управления Воен. Мин. зимняя, парадная форма, вне строя. 18. Главного Управления Воен. Мин. повседневная форма, « визитная » форма

Зимние формы

19. Адъютант. Обыкновенная форма в строю для числящихся по кавалерии. 20. Адъютант. Парадная форма, вне строя, для числящихся по казачьим войскам. 21. Военно-походной Канцелярии Его И.В. парадная форма. 22. Адъютант. Парадная форма вне строя, для числящихся в гвад. кирас. п. 23. Адъютант. Парадная форма вне строя, для числящихся по армейской пехоте.

24. Корпуса жандармов парадная форма вне строя

Гвард. Пехота и Гвард. Пешая артиллерия

25. Зимняя, обыкновенная форма, вне строя. 26. Гвард. Пехота и Гв. Пешая артил. Зимняя парадная форма в строю. 27. Гвард. Пехота и Гв. Пешая артил. Зимняя парадная форма вне строя. 28. Л.-Гв. 4-й Стр. Имп. Фамилии батал. Зимняя парадная форма, вне строя. 29. Л.-Гв. 4-й Стр. Имп. Фамилии батал. Летняя

повседневная форма.

30. Л.-Гв. 4-й Стр. Имп. Фамилии батал. Летняя

служебная форма, в строю

Гвардейские кирасирские полки

31. Зимняя парадная форма в конном строю.

32. Зимняя, обыкновенная форма вне строя (здесь генерал).

33. Придворная форма (здесь Кавалергард).

34. Летняя

парадная форма, вне строя.

35. Зимняя, обыкновенная форма, в пешем строю.

36. Бальная (праздничная) форма

Б. Форма мирного времени.

а) Парадная форма. Парадная форма надевается:

1) При представлении Их Величествам, Особам Императорской Фамилии, генерал - фельдмаршалам, военному министру, командующему Императорской Главной Квартирой, своему шефу, генерал-инспекторам, начальникам главных управлений и командующим войсками военных округов.

2) При принесении поздравлений Особам Императорской Фамилии.

3) На Высочайших выходах во Дворце.

4) При торжественных встречах Особ Императорской Фамилии и начальствующих лиц и при почетных караулах.

5) На официальных приемах у иностранных послов и посланников.

6) На смотрах и парадах, если не последует приказания быть в иной форме.

7) На церковных парадах в дни праздников частей.

8) При освящении знамен, штандартов и знаменных флагов.

9) При принесены присяги на верность службы.

10) При представлении всем прямым начальникам по случаю прибытия на службу в часть.

11) В высокоторжественные дни: восшествия на престол Государя Императора, Св. Коронования Их Величеств, рождения и тезоименитства Их Величеств и Наследника Цесаревича и в торжественные дни: Нового Года, первого дня Св. Пасхи и первого дня Рождества Христова, в следующих случаях:

а) на церковных парадах и богослужениях (у Светлой Заутрени).

б) на дежурстве, при Государе Императоре,

в) во внутренних караулах во Дворцах Их Величеств.

г) при принесении поздравлений начальствующим лицам,

д) на официальных собраниях, обедах и балах.

12) Участвующими в брачной церемонии: женихом, шаферами и посажеными отцами.

13) При погребении: генералов, штаб- и обер-офицеров, как состоявших на службе и в запасе, так и отставных, а равно и нижних чинов.

14) Во всех случаях, когда последует приказание быть в парадной форме.

Гвардейская кавалерия и Гв. Конная артиллерия

37. Гв.Запас.кав.п. зимняя, обыкновенная форма, в строю.

38-39. Л.-Гв. Драгунского полка: зимняя, парадная форма вне строя и зимняя обыкновенная форма в строю. 40-41. Л.-Гв. Конно-гренадерского полка: зимняя, обыкновенная форма вне строя и зимняя парадная форма в строю. 42. Гв. Кон.-Арт. Бриг. зимняя, парадная форма в срою

Гвардейские гусары и уланы

43. Гвардейский гусар, зимняя, парадная форма вне строя.

44. Гвардейский гусар, зимняя, обыкновенная форма в строю. 45. Гвардейский гусар, повседневная форма. 46. Гвардейский улан, зимняя парадная форма вне строя. 47. Гвардейский улан, зимняя обыкновенная форма в строю. 48. Гвардейский улан, повседневная форма

Армейские драгунские полки

49. Приморских драгунских полков зимняя, парадная форма, вне строя. 50. Драгунских полков., не бывших кирасирскими, зимняя, обыкновенная форма, в строю. 51. Драгунских и Кавказских кавалерийских дивизий (здесь Нижегородец) зимняя, парадная форма, вне строя. 52. Драгунских полков., не бывших кирасирскими, зимняя парадная форма, вне строя.

53-54. Драгунские полки бывшие кирасирскими, обыкновенная форма вне строя и зимняя парадная в строю

Армейские уланы и гусары

55. Офицерской кавалерийской школы зимняя, парадная форма, вне строя (в холодное время).

56-57. Армейские уланы, зимняя обыкновенная форма вне строя и зимняя парадная встрою.

58. Армейских гусарских полков зимняя парадная форма, вне строя. 59. Лейб-Гусарского Павлоградского полка зимняя, парадная форма в строю. 60. Армейских гусарских полков зимняя обыкновенная форма в строю

б) Обыкновенная форма.

Обыкновенная форма надевается;

1) Являющимися во Дворцы Их Величеств и Особ Императорской Фамилии в столицах.

2) Являющимися по приказанию к Особам Императорской Фамилии.

3) В караулах во Дворцах Их Величеств.

4) При прибивке знамен, штандартов и знаменных флагов в Высочайшем присутствии.

5) Являющимися по делам службы или по собственной надобности к Особам Императорской Фамилии, генерал-фельдмаршалам, военному министру, командующему Императорской Главной Квартирой, своему шефу, генерал-инспекторам, начальникам главных управлений и командующим войсками военных округов, а также к лицам высокопоставленным не военного ведомства.

6) По прибытии на службу в часть при представлении всем офицерам части, кроме прямых начальников.

7) На церковных парадах в воскресные и праздничные дни.

8) При официальных молебствиях, при закладке и спуске военных судов, при закладке и освящении церквей и казенных зданий, на публичных торжественных собраниях, актах, экзаменах и дворянских выборах.

9) Приглашенными на богослужение в храмовые праздники, приобщающимися Св. Тайн, присутствующими при брачной церемонии, восприемниками от купели и при выносе и погребении Св. Плащаницы.

10) В Императорских театрах и в дворянских собраниях Московском и Петербургском в высокоторжественные дни; восшествия на престол Государя Императора. Св. Коронования Их Величеств и рождений и тезоименитств Их Величеств и Наследника Цесаревича.

11) На официальных собраниях, обедах и балах (концертах, маскарадах).

12) При погребении гражданских чинов всех ведомств гражданских лиц и дам.

13) На официальных панихидах.

14) Во всех случаях, когда последует приказание быть в обыкновенной форме.

Казачьи части

61. Кавказских казачьих войск парадная форма.

62. Пластунского батальона Кубанского Кавказского войска обыкновенная форма. 63. Крымского конного полка зимняя парадная форма в строю. 64. Конвоя Его Величества зимняя парадная форма. 65-66. Армейских казачьих частей повседневная форма и зимняя парадная форма, в строю.

67. Гвардейских казачьих частей зимняя парадная форма, в строю

Летние формы

68-69. Пехоты вне строя парадная (адъютант) и обыкновенная (вне лагерного расположения).

70-72. Кавалерии обыкновенная форма в строю, вне строя (в лагерном расположении) и служебная форма вне строя (вне лагерного расположения).

73. Артиллерии: служебная форма, в строю (горной)

Верхняя одежда

74. Полушубок, служебная форма (строевые занятия в кавалерии). 75-76. Пальто

, парадная форма и служебная форма в строю. 77. Плащ-накидка

, вне строя ( летняя

парадная форма кавалерии, в лагерном расположении).

78. Пальто

вне строя. 79. Шинель вне строя

Форма военного времени и походное снаряжение

80. Офицеров артиллерии. 81. Офицеров пехоты.

82-83. Офицеров кавалерии.

84.Офицеров казачьих войск. Офицеров инженерных войск

в) Служебная форма. Служебная форма надевается, как в зимний так и в летний периоды:

1) При выходе в строй для занятий во всех случаях.

2) При исполнении караульной службы кроме караулов во Дворцах Их Величеств.

3) При всех служебных нарядах (дежурными во всех частях войск, управлениях, учреждениях и заведениях).

4) При представлениях и являющимися начальству (за исключением поименованных в пункте 1-м формы парадной) и местным военным властям;

а) по делам службы, по приказанию и по собственной надобности;

б) по случаю производства в следующий чин, по случаю получения наград, нового назначения или перевода (в прежнем месте служения), по случаю командировки или отъезда в отпуск или возвращения обратно из командировки или отпуска в часть;

в) во время бытности в командировке или в отпуску - по случаю прибытия в место командировки и отпуска, а равно отъезда из места командировки.

5) При прибивке знамен и штандартов не в Высочайшем присутствии.

6) В заседаниях кавалерских дум и советов.

7) В военных судах - составом присутствия суда, обвиняемыми, свидетелями и вообще всеми лицами, вызываемыми в заседании суда.

г) Повседневная форма. Повседневная форма надевается, вне строя и строевых нарядов и во всех случаях, когда не положено быть в другой форме.

Из истории полков

Пехота

Русско-японская война

Вид боевого офицера в районе военных действий никого не поражает, но я уверен, если бы офицер с бивака очутился бы на Невском проспекте, то его немедленно окружила бы толпа и. в конце концов, не справляясь, кто он и каковы его заслуги, подняла бы его « на ура », как несомненного героя.

Представьте себе офицера не в сюртуке или в мундире, как вы его привыкли видеть, а в серой рубахе, часто надетой прямо на тело - иначе трудно вынести жару. На многих куртки

из хаки

. Из-под фуражки

сзади спускается назатыльник, так же от жары. Иногда назатыльником служит обыкновенный носовой платок. Высокие сапоги

, если и были вычищены, то давно, так как на походе по трое суток их не приходится снимать. В дождливую погоду сапоги

до такой степени украшаются лепной работой маньчжурской грязи, что трудно даже судить о форме и величине ноги. Загар на лице такой густоты, какой на родине он никогда не достигает, причем он дополняется ещё густым слоем пыли. Многие офицеры и даже солдаты носят, для предохранения глаз от пыли, закрытые по краям очки

.

Александры Федоровны полк 1881-1895 г.

Лейб-Гвардии Уланский Ее Величества Государыни Императрицы

Александры Федоровны полк 1895-1903 г.

Задать вопрос

Показать все отзывы 0Читайте также

Военные мундиры в России как и в других странах возникли ранее всех прочих. Главными требованиями, которым они должны были удовлетворять, являлись функциональное удобство, единообразие по родам и видам войск, ясное отличие от армий других стран. Отношение к военному мундиру в России всегда было очень заинтересованным и даже любовным. Мундир служил напоминанием о боевой доблести, чести и высоком чувстве воинского товарищества. Считалось, что военная форма была самой нарядной и привлекательной

Не только исторические документы, но и художественные произведения, переносящие нас в дореволюционное прошлое, наполнены примерами взаимоотношений между военнослужащими разных чинов. Отсутствие понимания единой градации не мешает читателю вычленять основную тему произведения, однако, рано или поздно, приходится задуматься об отличии обращений Ваше благородие от Ваше превосходительство. Редко кто замечает, что в армии СССР обращение не было упразднено, оно лишь сменилось на единую для всех

Горжет представляет собой металлическую пластину в форме полумесяца размером примерно 20х12см., подвешиваемую горизонтально за концы на груди офицера возле горла. Предназначен для определения чина офицера. Чаще в литературе именуется как офицерский знак, шейный знак, офицерский нагрудный знак. Однако правильное название этого элемента военной одежды - горжет. В некоторых изданиях в частности в книге А.Кузнецова Награды горжет ошибочно считается коллективным наградным знаком. Однако это

До 6 апреля 1834 года они назывались ротами. 1827 года января 1 дня - На офицерских эполетах, для различия чинов, установлены кованые звездочки, как в это время введено в регулярных войсках 23 . 1827 года июля 10 дня - В Донских Конно-артиллерийских ротах установлены круглые помпоны у нижних чинов из красной шерсти, у офицеров серебряные рисунки 1121 и 1122 24 . 1829 года августа 7 дня - Эполеты на офицерском обмундировании установлены с чешуйчатым полем, по образцу

До 6 апреля 1834 года они назывались ротами. 1827 года января 1 дня - На офицерских эполетах, для различия чинов, установлены кованые звездочки, как в это время введено в регулярных войсках 23 . 1827 года июля 10 дня - В Донских Конно-артиллерийских ротах установлены круглые помпоны у нижних чинов из красной шерсти, у офицеров серебряные рисунки 1121 и 1122 24 . 1829 года августа 7 дня - Эполеты на офицерском обмундировании установлены с чешуйчатым полем, по образцу

Документ относительно одежды армии, поданный генерал-фельдмаршалом князем Григорием Потемкиным-Таврическим на Высочайшее имя в 1782 году В прежния времена в Европе, как всяк, кто мог, должен был ходить на войну и, по образу тогдашняго бою, сражаться белым оружием, каждый, по мере достатка своего, тяготил себя железными бронями защиты таковыя простирались даже и до лошадей потом, предпринимая дальние походы и строясь в эскадроны, начали себя облегчать полныя латы пременялись на половинныя а

Эспантон протазан, алебарда Эспантон, протазан партазан, алебарда собственно являются старинным оружием древкового типа. Эспантон и протазан оружие колющее, а алебарда колюще-рубящее. К концу 17 века с развитием огнестрельного оружия все они уже безнадежно устарели. Трудно сказать, чем руководствовался Петр I, вводя на вооружение унтер-офицеров и офицеров пехоты вновь создаваемой Русской Армии эти древности. Вероятнее всего по образцу западных армий. Как оружие они не играли никакой роли,

Одежда военнослужащих устанавливается указами,приказами,правилами или специальными нормативными актами. Ношение военно-морской формы флотской формы одежды является обязательным для военнослужащих вооружённых сил государства и других формирований, где предусмотрена военная служба. В вооружённых силах России существует целый ряд принадлежностей, которые были в военно-морской форме одежды времен Российской империи. К ним относятся погоны, сапоги, длинные шинели с петлицами

Преемственность и новаторство в современной военной геральдике Первым официальным военным геральдическим знаком является учрежденная 27 января 1997 г. Указом Президента Российской Федерации эмблема Вооруженных Сил Российской Федерации в виде золотого двуглавого орла с распростертыми крыльями, держащего в лапах меч, как наиболее общий символ вооруженной защиты Отечества, и венок символ особой важности, значимости и почета ратного труда. Эта эмблема была учреждена с целью обозначения принадлежности

В России с именем царя Петра I связаны многочисленные реформы и преобразования, кардинально изменившие патриархальный уклад гражданского общества. На смену бородам пришли парики, вместо лаптей и сапог пришли башмаки и ботфорты, кафтаны уступили место европейскому платью. Русская армия тоже при Петре I не осталась в стороне и постепенно перешла на европейскую систему экипировки. Одним из основных элементов обмундирования становится воинский мундир. Каждый род войск получает свою униформу,

Рассматривая все этапы создания вооруженных сил России, необходимо глубоко погрузиться в историю, и хоть во времена княжеств не идет речь о российской империи и уж тем более о регулярной армии, зарождение такого понятия, как обороноспособность начинается именно с этой эпохи. В XIII веке Русь была представлена отдельными княжествами. Их военные дружины хоть и были вооружены мечами, топорами, копьями, саблями и луками, но не могли служить надежной защитой от посторонних посягательств. Единая армия

Офицеры казачьих войск, состоящие при Управлении Военного Министерства парадная и праздничная форма. 7 мая 1869. Лейб гвардии Казачий полк походная форма. 30 сентября 1867. Генералы, числящиеся в армейских казачьих частях парадная форма. 18 марта 1855 г. Генерал-адъютант, числящийся в казачьих частях в парадной форме. 18 марта 1855 г. Флигель-адъютант, числящийся в казачьих частях в парадной форме. 18 марта 1855 г. Обер-офицеры

Вступление на престол императора Александра I было ознаменовано изменением форменной одежды Российской армии. Новое обмундирование сочетало модные тенденции и традиции Екатерининского царствования. Солдаты облачились в мундиры фрачного покроя с высокими воротниками, штиблеты все чины заменили на сапоги. Егеря легкая пехота получили шляпы с полями, напоминающие штатские цилиндры. Характерной деталью нового обмундирования солдат тяжелой пехоты стала кожаная каска с высоким плюмажем

Вступление на престол императора Александра I было ознаменовано изменением форменной одежды Российской армии. Новое обмундирование сочетало модные тенденции и традиции Екатерининского царствования. Солдаты облачились в мундиры фрачного покроя с высокими воротниками, штиблеты все чины заменили на сапоги. Егеря легкая пехота получили шляпы с полями, напоминающие штатские цилиндры. Характерной деталью нового обмундирования солдат тяжелой пехоты стала кожаная каска с высоким плюмажем

Они не издают воинственного грохота, они не сверкают начищенной поверхностью, не украшены чеканными гербами и плюмажами и довольно часто вообще спрятаны под пиджаками. Однако сегодня без этих доспехов, неказистых с виду, просто немыслимо отправлять в бой солдат или обеспечить безопасность VIP-персон. Бронежилет одежда, которая предотвращает проникновение в тело пули и, следовательно, защищающая человека от выстрелов. Он изготавливается из материалов, которые рассеивают

Погоны царской армии 1914 года редко упоминаются в художественных фильмах и исторических книгах. Между тем это интересный объект изучения в императорский век, время правления царя Николая Второго, обмундирование было объектом искусства. До начала Первой мировой войны отличительные знаки Русской армии существенно отличались от тех, что используются сейчас. Они были более яркими и содержали больше информации, но в то же время не обладали функциональностью были легко заметны как в полевом

Очень часто в кинематографе и классической литературе встречается звание поручик. Сейчас такого звания в российской армии нет, поэтому много людей интересуются поручик это какое звание в соответствии с современными реалиями. Для того чтобы понять это, нужно обратиться к истории. История возникновения чина Такой чин, как поручик, до сих пор существует в армии других государств, но в армии РФ его нет. Впервые он был принят в 17 веке в полках, приведенных к европейскому стандарту.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОР,

в 22-й день Февраля и 27 день Октября сего года, Высочайше повелеть соизволил

1. Генералам, Штаб и Обер-офицерам и нижним чинам всех казачьих войск, кроме Кавказских, и кроме гвардейских казачьих частей, а равно гражданским чиновникам, состоящим на службе в казачьих войсках и в областных правлениях и управлениях на службе Кубанской и Терской областей, поименованным в 1-8 статьях прилагаемого списка приложение 1 иметь форму обмундирования по прилагаемым при сем

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОР,

в 22-й день Февраля и 27 день Октября сего года, Высочайше повелеть соизволил

1. Генералам, Штаб и Обер-офицерам и нижним чинам всех казачьих войск, кроме Кавказских, и кроме гвардейских казачьих частей, а равно гражданским чиновникам, состоящим на службе в казачьих войсках и в областных правлениях и управлениях на службе Кубанской и Терской областей, поименованным в 1-8 статьях прилагаемого списка приложение 1 иметь форму обмундирования по прилагаемым при сем

Армия - это вооруженная организация государства. Следовательно, главное отличие армии от иных государственных организаций в том, что она вооружена, то есть для выполнения своих функций имеет комплекс различных видов оружия и средств, обеспечивающих его применение. На вооружении русской армии в 1812 году состояло холодное и огнестрельное оружие, а также защитное вооружение. К холодному оружию, боевое использование которого не связано с применением взрывчатых веществ для рассматриваемого периода -

Армия - это вооруженная организация государства. Следовательно, главное отличие армии от иных государственных организаций в том, что она вооружена, то есть для выполнения своих функций имеет комплекс различных видов оружия и средств, обеспечивающих его применение. На вооружении русской армии в 1812 году состояло холодное и огнестрельное оружие, а также защитное вооружение. К холодному оружию, боевое использование которого не связано с применением взрывчатых веществ для рассматриваемого периода -

В захватнические войны, которые непрерывно вел император Франции Наполеон Бонапарт в начале прошлого столетия, были втянуты почти все страны Европы. За короткий в историческом плане период 1801-1812 он сумел подчинить своему влиянию практически всю Западную Европу, но этого ему было мало. Император Франции претендовал на мировое господство, а главным препятствием на его пути к вершине мировой славы стала Россия. Через пять лет я буду господином мира, - заявлял он в амбициозном порыве,

В захватнические войны, которые непрерывно вел император Франции Наполеон Бонапарт в начале прошлого столетия, были втянуты почти все страны Европы. За короткий в историческом плане период 1801-1812 он сумел подчинить своему влиянию практически всю Западную Европу, но этого ему было мало. Император Франции претендовал на мировое господство, а главным препятствием на его пути к вершине мировой славы стала Россия. Через пять лет я буду господином мира, - заявлял он в амбициозном порыве,

В Отечественной войне 1812 года участвовали 107 казачьих полков и 2,5 казачьи конно-артиллерийские роты. Они составляли иррегулярные поиска, то есть часть вооруженных сил, не имевшую постоянной организации и отличавшуюся от регулярных воинских формирований комплектованием, прохождением службы, обучением, обмундированием. Казаки являлись особым военным сословием, которое включало население отдельных территорий России, составлявшее соответствующее казачье войско Донское, Уральское, Оренбургское,

В Отечественной войне 1812 года участвовали 107 казачьих полков и 2,5 казачьи конно-артиллерийские роты. Они составляли иррегулярные поиска, то есть часть вооруженных сил, не имевшую постоянной организации и отличавшуюся от регулярных воинских формирований комплектованием, прохождением службы, обучением, обмундированием. Казаки являлись особым военным сословием, которое включало население отдельных территорий России, составлявшее соответствующее казачье войско Донское, Уральское, Оренбургское,

Русская армия, которой принадлежит честь победы над наполеоновскими полчищами в Отечественной войне 1812 года, состояла из нескольких видов вооруженных сил и родов войск. К видам вооруженных сил относились сухопутные войска и военно-морской флот. Сухопутные войска включали несколько родов войск пехоту, кавалерию, артиллерию и пионеров, или инженеров ныне саперы.

Вторгнувшимся войскам Наполеона на западных границах России противостояли 3 русские армии 1-я Западная под командованием

Русская армия, которой принадлежит честь победы над наполеоновскими полчищами в Отечественной войне 1812 года, состояла из нескольких видов вооруженных сил и родов войск. К видам вооруженных сил относились сухопутные войска и военно-морской флот. Сухопутные войска включали несколько родов войск пехоту, кавалерию, артиллерию и пионеров, или инженеров ныне саперы.

Вторгнувшимся войскам Наполеона на западных границах России противостояли 3 русские армии 1-я Западная под командованием

Наука о древнем русском вооружении имеет давнюю традицию она зародилась с момента находки в 1808 году на месте знаменитой Липицкой битвы 1216 шлема и кольчуги, возможно, принадлежавших князю Ярославу Всеволодовичу. Историки и специалисты по изучению древнего оружия прошлого столетия А. В. Висковатов, Э. Э. Ленц, П. И. Савваитов, Н. Е. Бранденбург придавали немалое значение сбору и классификации предметов воинского снаряжения. Они же начали расшифровку и его терминологии, включав-. шей

Наука о древнем русском вооружении имеет давнюю традицию она зародилась с момента находки в 1808 году на месте знаменитой Липицкой битвы 1216 шлема и кольчуги, возможно, принадлежавших князю Ярославу Всеволодовичу. Историки и специалисты по изучению древнего оружия прошлого столетия А. В. Висковатов, Э. Э. Ленц, П. И. Савваитов, Н. Е. Бранденбург придавали немалое значение сбору и классификации предметов воинского снаряжения. Они же начали расшифровку и его терминологии, включав-. шей

1. РЯДОВОЙ ГРЕНАДЕРСКОГО ПОЛКА. 1809

Oтборные солдаты, предназначенные для бросания ручных гранат при осаде крепостей, впервые появились во время Тридцатилетней войны 1618-1648 . В гренадерские части отбирали людей высокого роста, отличавшихся храбростью и знанием военного дела. В России с конца XVII века гренадеров ставили во главе штурмовых колонн, на усиление флангов и для действий против кавалерии. К началу XIX века гренадеры превратились в род отборных войск, не отличавшихся вооружением

1. РЯДОВОЙ ГРЕНАДЕРСКОГО ПОЛКА. 1809

Oтборные солдаты, предназначенные для бросания ручных гранат при осаде крепостей, впервые появились во время Тридцатилетней войны 1618-1648 . В гренадерские части отбирали людей высокого роста, отличавшихся храбростью и знанием военного дела. В России с конца XVII века гренадеров ставили во главе штурмовых колонн, на усиление флангов и для действий против кавалерии. К началу XIX века гренадеры превратились в род отборных войск, не отличавшихся вооружением

Военная форма это не только одежда, которой положено быть достаточно удобной, прочной, практичной и легкой, чтобы человек, несущий тяготы ратной службы, был надежно защищен от превратностей погоды и климата, но и своего рода визитная карточка любой армии. С тех пор как униформа появилась в Европе в XVII веке, представительская роль мундира была очень высока.

Мундир в старину говорил о том, в каком чине состоял его носитель и к какому роду войск он принадлежал, а то и

Военная форма это не только одежда, которой положено быть достаточно удобной, прочной, практичной и легкой, чтобы человек, несущий тяготы ратной службы, был надежно защищен от превратностей погоды и климата, но и своего рода визитная карточка любой армии. С тех пор как униформа появилась в Европе в XVII веке, представительская роль мундира была очень высока.

Мундир в старину говорил о том, в каком чине состоял его носитель и к какому роду войск он принадлежал, а то и

Собственный Его Императорского Величества Конвой формирование русской гвардии, осуществлявшее охрану царской особы. Основным ядром конвоя были казаки Терского и Кубанского казачьих войск. В Конвое также служили черкесы, ногайцы, ставропольские туркмены, другие горцы-мусульмане Кавказа, азербайджанцы команда мусульман, с 1857 года четвёртый взвод Лейб-Гвардии Кавказского эскадрона, грузины, крымские татары, другие народности Российской Империи. Официальной датой основания конвоя

От автора. В данной статье проводится краткий экскурс в историю возникновения и развития обмундирования Сибирского казачьего войска. Более подробно рассмотрена казачья форма эпохи царствования Николая II, - форма, в которой Сибирское казачье войско ушло в историю.

Материал предназначен для начинающих историков-униформистов, военно-исторических реконструкторов и для современных казаков-сибирцев.

На снимке слева войсковой знак Сибирского казачьего войска

От автора. В данной статье проводится краткий экскурс в историю возникновения и развития обмундирования Сибирского казачьего войска. Более подробно рассмотрена казачья форма эпохи царствования Николая II, - форма, в которой Сибирское казачье войско ушло в историю.

Материал предназначен для начинающих историков-униформистов, военно-исторических реконструкторов и для современных казаков-сибирцев.

На снимке слева войсковой знак Сибирского казачьего войска

Униформа армейских гусар Российской Императорской армии 1741-1788 годов В связи с тем, что иррегулярная конница, а точнее казаки, в полной мере справлялась с поставленными перед ней задачами по разведке, патрулированию, преследованию и выматыванию противника бесконечными налетами и стычками, долгое время в Российской армии не было особой необходимости в регулярной легкой кавалерии. Первые официальные гусарские части в составе Российской армии появились во время царствования императрицы

Униформа армейских гусар Российской Императорской армии 1796-1801 годов

В предыдущей статье мы рассказали об униформе русских армейских гусарских полков времен правления императриц Елизаветы Петровны и Екатерины II с 1741 по 1788 год.

После того, как Павел I взошел на престол, он возродил армейские гусарские полки, однако ввел в их униформу прусско-гатчинские мотивы. Причем, с 29 ноября 1796 года названия гусарских полков стали по фамилии их шефа

прежнее название

Униформа армейских гусар Российской Императорской армии 1796-1801 годов

В предыдущей статье мы рассказали об униформе русских армейских гусарских полков времен правления императриц Елизаветы Петровны и Екатерины II с 1741 по 1788 год.

После того, как Павел I взошел на престол, он возродил армейские гусарские полки, однако ввел в их униформу прусско-гатчинские мотивы. Причем, с 29 ноября 1796 года названия гусарских полков стали по фамилии их шефа

прежнее название

Лагерь екатерининских солдат. Иллюстрация Александра Бенуа для издания «Картины по русской истории». 1912 год Wikimedia Commons

Рекрут XVIII столетия после долгой дороги попадал в свой полк, который становился для молодых солдат родным домом — ведь служба в XVIII веке была пожизненной. Только с 1793 года ее срок был ограничен 25 годами. Новобранец принимал присягу, навсегда отделявшую его от прежней жизни; получал из казны шляпу, кафтан, плащ-епанчу, камзол со штанами, галстук, сапоги, башмаки, чулки, исподние рубахи и портки.

«Инструкция полковничья конного полку» 1766 года предписывала учить рядовых «чистить и вохрить штаны, перчатки, перевязь и портупею, связывать шляпу, наложить на нее кашкет и обуть сапоги, положить на них шпоры, привить косу, надеть мундир, а потом стоять в требуемой солдатской фигуре, ходить просто и маршировать… и когда во всем том он привыкнет, начать обучать ружейным приемам, конной и пешей экзерциции». Требовалось немало времени, чтобы научить мужицкого сына молодцевато себя держать, «чтобы крестьянская подлая привычка, уклонка, ужимка, чесание при разговоре совсем были у него истреблены». Солдаты должны были бриться, но зато им разрешалось отпускать усы; волосы носили длинные, до плеч, и в парадные дни пудрили их мукой. В 30-х годах солдатам было приказано носить букли и косы.

Требовалось немало времени, «чтобы крестьянская подлая привычка, уклонка, ужимка, чесание при разговоре совсем были у него истреблены»

Приходя в роту или эскадрон, вчерашние мужички-общинники включались в привычную для них форму организации — солдатскую артель («чтоб не меньше восьми человек в каше было»). При отсутствии развитой системы снабжения (и привычных для нас магазинов и лавочек) русские солдаты приспособились обеспечивать себя всем необходимым. Старослужащие обучали новичков, опытные и умелые закупали на артельные деньги дополнительный провиант, сами чинили амуницию и шили мундиры и рубахи из казенного сукна и полотна, расторопные на постое нанимались на заработки. Деньги из жалованья, заработков и наградных отчислялись в артельную кассу, во главе которой солдаты избирали степенного и авторитетного «расходчика», или ротного старосту.

Такое устройство военной жизни делало русскую армию XVIII века социально и национально однородной. Чувство связи в бою обеспечивало взаимную выручку, поддерживало боевой дух солдата. С первых же дней новобранцу внушали, что теперь «он уже не крестьянин, а солдат, который именем и чином своим от всех его прежних званий преимуществен, отличается от них неоспоримо честью и славою», так как он, «не щадя своей жизни, обеспечивает своих сограждан, обороняет отечество… и тем заслуживает признательность и милость Государя, благодарность земляков и молитвы чинов духовных». Рекрутам рассказывали историю их полка с упоминанием сражений, где этот полк участвовал, и имен героев и полководцев. В армии вчерашний «подлый мужик» переставал быть крепостным, если был им прежде. Крестьянский парень становился «государевым слугой» и в эпоху постоянных войн мог дослужиться до унтера и даже — если повезет — до обер‑офицера. «Табель о рангах» Петра I открывала дорогу к получению дворянского звания — таким образом «вышла в люди» примерно четверть пехотных офицеров петровской армии. За примерную службу предусматривалось повышение оклада, награждение медалью, производство в капралы, сержанты. «Верные и истинные слуги отечества» переводились из армии в гвардию, получали медали за сражения; за отличия по службе солдат жаловали «по рублю» с чаркой вина.

Повидавший в походах дальние края служивый навсегда порывал с прежней жизнью. Состоявшие из бывших крепостных полки без колебаний подавляли народные волнения, и в XVIII и в XIX веках солдат не ощущал себя крестьяни-ном. Да и в повседневной практике солдат привыкал жить за счет обывателей. На протяжении всего XVIII века русская армия не имела казарм. В мирное время она располагалась на постой в домах сельских и городских жителей, которые должны были предоставлять военным помещения, постели и дрова. Освобождение от этой повинности было редкой привилегией.

В повседневной практике солдат привыкал жить за счет обывателей

Фузилеры пехотных полков 1700-1720 годов

Из книги «Историческое описание одежды и вооружения российских войск», 1842 год

Фузилеры пехотных полков 1700-1720 годов

Из книги «Историческое описание одежды и вооружения российских войск», 1842 год

В короткие дни отдыха от боев и походов солдаты гуляли вовсю. В 1708 году во время тяжкой Северной войны бравые драгуны «становились постоем в городках. Вино и пиво собирали до обозу. А некой чины шляхетские пили невмочь. Поносили таковых зело, а також били батожьем государевым именем. А блудовство все же являлось. Имали по закутам драгунов швадроных шляхетов. Были дети те млады и проходу от сих блядовин девкам да бабам никакого нету «Шляхеты» — служившие в драгунском эскадроне («шквадроне») дворяне (шляхта). Эти-то молодые дворяне и не давали прохода бабам. . Полковник наш и кавалер достойный Михаил Фаддеич Чулишов страшать всех тех, кто дерзок, велел и бити в батоги. <…> А те дра-гуны да гранодиры, кои из баталий мелких вышадши были, — те отдыхали и с калмыки да со татаре кумыс пили, сдобря водкой, а потом с соседским полком на кулаки дрались. Де мы, корили, бились и животы лишались, а де вы ховались и свеев Свеи — шведы. убоялись. И в дальний швадрон шатались и лаялись матерно, и полковники не знали, что и делать. Государевым повелением самые злостные ималась и вещались и в батоги бились на козлах пред всем фрунтом. И нашим из шквадрона двоим тоже досталось драгуну Акинфию Краску и Ивану Софийкину. Вешаны были за шею. А у Краска так от удавления язык выпал, то даже до средины грудей доставал, и многие дивились тому и глядеть ходили» «Записки служебные (дневник) Симеона Куроша, капитана швадрона драгунского, рославского же». .

И в мирное время постой войска в каком-либо местечке воспринимался обыва-телями как настоящее бедствие. «Он распутствует с его женой, бесчестит его дочь… ест его цыплят, его скотину, отнимает у него деньги и бьет непрестанно. <…> Каждый месяц перед выходом из мест квартирования должны собирать крестьян, опрашивать их о претензиях и отбирать у них подписки. <…> Если крестьяне недовольны, то их поят вином, напаивают их, и они подписывают. Если же, несмотря и на все это, они отказываются подписывать, то им угро-жают, и они кончают тем, что умолкают и подписывают», — описывал поведение солдат на постое в екатерининское время генерал Ланжерон.

Солдат распутствует с его женой, бесчестит его дочь, ест его цыплят, его скотину, отнимает у него деньги и бьет непрестанно

Офицеры имели возможность более изысканного досуга — особенно за границей. «…Все прочие офицеры нашего полку, не только молодые, но и пожилые, занимались совсем иными делами и заботами. Всех их почти вообще усердное желание быть в Кенигсберге проистекало совсем из другого источника, нежели мое. Они наслышались довольно, что Кенигсберг есть такой город, который преисполнен всем тем, что страсти молодых и в роскоши и распутствах жизнь свою провождающих удовлетворять и насыщать может, а именно: что было в оном превеликое множество трактиров и бильярдов и других увеселительных мест; что все что угодно в нем доставать можно, а всего паче, что женский пол в оном слишком любострастию подвержен и что находится в оном превеликое множество молодых женщин, упражняющихся в бесчестном рукоделии и продающих честь и целомудрие свое за деньги.

<…> Не успело и двух недель еще пройти, как, к превеликому удивлению моему, услышал я, что не осталось в городе ни одного трактира, ни одного винного погреба, ни одного бильярда и ни одного непотребного дома, который бы господам нашим офицерам был уже неизвестен, но что не только все они у них на перечете, но весьма многие свели уже отчасти с хозяйками своими, отчасти с другими тамошними жительницами тесное знакомство, а некоторые побрали уже к себе и на содержание их, и все вообще уже утопали во всех роскошах и распутствах», — вспоминал бывший поручик пехотного Архангелогородского полка Андрей Болотов о пребывании в завоеванном русскими войсками Кенигсберге в 1758 году.

Если по отношению к мужикам допускались «продерзости», то во «фрунте» от солдат требовали дисциплины. Солдатские стихи той эпохи правдиво описывают повседневную муштру:

В караул идешь — так горе,

А домой придешь — и вдвое,

В карауле нам мученье,

А как сменишься — ученье!..

В карауле жмут подтяжки,

На ученье жди растяжки.

Стой прямее и тянись,

За тычками не гонись,

Оплеухи и пинки

Принимай так, как блинки.

Нарушителей по «Артикулу воинскому» ожидали наказания, которые зависели от степени проступка и определялись военным судом. За «чародейство» полагалось сожжение, за поругание икон — отсечение головы. Самым обычным наказанием в армии было «гоняние шпицрутен», когда нарушителя проводили с привязанными к ружью руками между двумя шеренгами солдат, которые наносили ему по спине удары толстыми прутьями. Совершившего проступок впервые водили сквозь весь полк 6 раз, провинившегося повторно — 12 раз. Строго спрашивали за плохое содержание оружия, за умышленную порчу его или за «оставление ружья в поле»; за продажу или проигрыш своего обмундирования наказывали продавцов и покупателей. За троекратное повторение этого проступка виновного приговаривали к расстрелу. Обычными преступлениями были для служивых воровство, пьянство и драки. Наказание следовало за «невнимание в строю», за «опоздание в строй». Опоздавшего в первый раз «взят будет за караул или на два часа по три фузей Фузея — гладкоствольное кремнёвое ружье. на плечо». Опоздавшему во второй раз полагался арест на двое суток или «по шести мушкетов на плечо». Кто в третий раз опаздывал, того ждало наказание шпицрутенами. За разговор в строю полагалось «лишение оклада». За халатное несение караульной службы в мирное время солдата ждало «серьезное наказание», а в военное время — смертная казнь.

За «чародейство» полагалось сожжение, за поругание икон — отсечение головы

Особенно строго наказывали за побег. Еще в 1705 году вышел указ, согласно которому из трех пойманных беглецов одного по жребию казнили, а двух других ссылали на вечную каторгу. Казнь проходила в том полку, откуда бежал солдат. Бегство из армии принимало широкий размах, и правительству приходилось издавать специальные обращения к дезертирам с обещанием прощения добровольно вернувшимся в строй. В 1730-е годы положение солдат ухудшилось, что вело к росту численности беглых, особенно среди рекрутов. Усиливались и меры наказания. Беглецов ожидала или казнь, или каторга. Один из указов Сената 1730 года гласит: «Которые рекруты учнут бегать за рубеж и пойманы будут, то из первых заводчиков на страх другим казнить смертию, повесить; а прочим, которые не сами заводчики, чинить политическую смерть и ссылать в Сибирь к казенным работам».

Обычной отрадой в солдатской жизни было получение жалования. Оно было различным и зависело от рода войск. Меньше всех платили солдатам внутренних гарнизонов — их жалование в 60-х годах XVIII века составляло 7 руб. 63 коп. в год; а больше всех получали кавалеристы — 21 руб. 88 коп. Если учесть, что, например, лошадь стоила 12 рублей, то это было не так уж и мало, однако этих денег солдаты не видели. Что-то уходило за долги или в руки оборотистых маркитантов, что-то — в артельную кассу. Случалось и так, что полковник присваивал себе и эти солдатские гроши, заставляя идти на кражу и остальных офицеров полка, поскольку они все должны были подписывать расходные статьи.

Остатки жалованья солдат просаживал в кабаке, где порой в лихом кураже мог «бранить всех матерно и называть себя царем» или поспорить: с кем именно «блудно живет» государыня Анна Иоанновна — с герцогом Бироном или с генералом Минихом? Собутыльники, как полагается, тут же и доносили, и болтуну приходилось оправдываться обычным в таких делах «безмерным пьянством». В лучшем случае дело оканчивалось «гонянием шпицрутен» в родном полку, в худшем — кнутом и ссылкой в дальние гарнизоны.

Солдат мог поспорить, с кем именно «блудно живет» государыня Анна Иоанновна — с герцогом Бироном или с генералом Минихом?